為進一步了解計量檢測機構在高質量發展中的支撐作用,探尋廣電計量如何實現完美“逆襲”的秘訣,11月19日~20日,由市場監管總局主辦、中國質檢報刊社(中國質量報)承辦的“走進實驗室”媒體行暨“質量安全零距離”體驗活動收官之站來到廣州廣電計量檢測股份有限公司(以下簡稱廣電計量),帶領中央媒體探秘質量強國戰略下,國有第三方計量檢測機構如何向社會公眾傳遞信任,以技術之力為高質量發展保駕護航。

◎圖為座談會現場

廣電計量作為國有計量檢測機構機制改革創新探索者,向中央媒體及社會公眾展示分享了通過體制機制改革創新實現跨越式發展的成功經驗,讓媒體記者能全方位、多角度、深層次感受計量檢測技術在建設質量強國過程中發揮的重要作用。市場監管總局新聞宣傳司二級巡視員李靜,中國質檢報刊社副社長劉佳,廣州無線電集團總經理、廣電計量董事長黃躍珍,廣電計量總經理黃敦鵬等出席活動。

◎計量中心郭湘黔進行儀器設備自動化校準過程演示

計量檢測是護航產業高質量發展的“慧眼”

黨的十九大報告中指出:“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段”。而計量檢測作為質量技術的基礎,在維護質量安全、加快技術創新、促進產業轉型等方面發揮著重要作用。

◎圖為廣電計量總經理黃敦鵬介紹公司情況

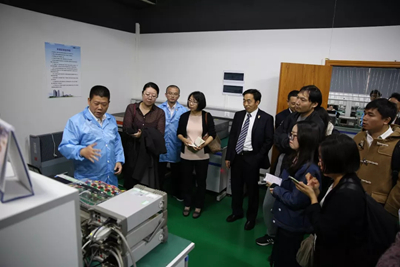

座談交流會上,媒體記者一行聽取了廣電計量的主題匯報,系統了解廣電計量如何響應國家質量強國戰略服務國民經濟重要行業領域,為產業升級提供技術保障;以及企業從一個瀕臨倒閉的老牌軍工企業內部計量實驗室,發展成為如今具有一定行業影響力的國有控股第三方計量檢測機構的改革創新經驗。會后,媒體一行深入實驗室一線,近距離觀摩了大規模集成電路失效分析、無人機抗輻射電磁干擾試驗、汽車碰撞試驗用假人校準、北斗導航設備校準等項目,了解計量檢測技術在守護美好生活中扮演的關鍵角色。

◎廣電計量副總經理明志茂介紹可靠性與環境實驗室

“計量檢測貫穿于各行各業產品設計、研發、生產、流通、消費等環節,涉及科研創新、工業生產和社會生活各個領域。它就像一雙‘慧眼’,可以發現儀器設備使用過程中和產品設計生產過程中的問題,從而有依據地促進每一個環節的質量優化。”廣電計量副總經理、技術研究院院長曾昕形象地向記者比喻道。“有人說我們是天上測北斗,地上測汽車,這正好體現了計量檢測技術應用的廣泛性。”

◎化學分析中心副總監嚴洪連介紹氣味嗅辨-氣味溯源分析

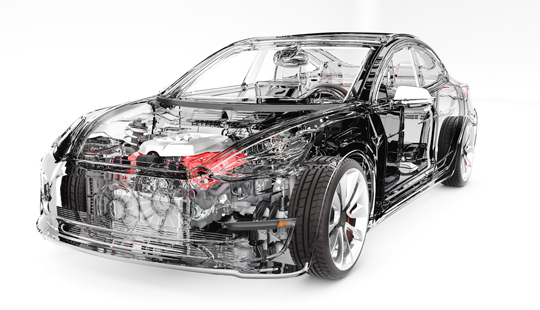

在振動聲學實驗室,技術人員向媒體一行展示了汽車碰撞試驗用假人傳感器校準項目。

“假人身上的傳感器可以精確記錄假人在碰撞試驗過程中承受的傷害數值等參數,這關系著汽車是否能夠通過安全測試,因此必須對假人傳感器進行定期標定,以確保傳感器數據真實可靠。”技術人員介紹道。除此之外,汽車內空氣質量也是人們關注的重點之一。難聞的氣味除了影響生活舒適度,還可能含有有毒有害物質,影響人體健康。如何確認各種氣味的來源呢?在化學分析實驗室,記者一行化身“嗅辨員”,親自體驗氣味溯源分析測試,對花香、果香、皮革氣味等一一嗅辨。“新買的汽車多少都會有點氣味,這往往是多種物質產生的氣味混合在一起的。”廣電計量技術專家介紹道,“通過借助嗅辨儀把復雜的氣味分開,由嗅辨員逐一確認,就可以找出是什么物質產生了什么氣味;當我們把這種物質剔除掉時,便可以使氣味得到改善。”

◎機器人正在進行座椅測試實驗

汽車碰撞試驗、車內空氣質量評價只是汽車產業鏈質量管控的縮影,如今,提供全壽命周期和全產業鏈服務已逐漸成為產業高質量發展的新路徑和新要求。隨著全國范圍內企業轉型升級步伐加快,裝備制造技術不斷革新,質量體系建設顯著增強,廣電計量近年來積極布局汽車、軌道交通、船舶、飛機等高端領域技術服務能力,大力推進實驗室自動化、信息化建設,構建了一站式計量檢測技術服務能力。“計量檢測技術服務機構不能僅僅停留在為企業提供數據,還要積極地參與到企業的創新發展和產品升級過程中,幫助企業做好質量管控,從而進行產品改進和完善。可以預見,在未來產業轉型升級浪潮中,計量檢測服務將會發揮越來越巨大的作用。”曾昕表示。

◎廣電計量可靠性與環境試驗中心設備信息化檢測

創新高質量服務 構筑核心競爭力

作為企業產品質量和百姓安全健康的“守護者”,計量檢測機構如何贏得政府、企業和社會公眾的信任?

廣電計量總經理黃敦鵬總結出公司發展的“質量生命線”。“質量建設是根,技術創新是本,服務創新是魂。作為一家計量檢測機構,證書、數據的準確可靠是檢驗我們質量工作的關鍵。”黃敦鵬說。

◎電磁兼容檢測中心副總監代勇介紹車載多媒體抗干擾試驗

據悉,廣電計量在質量管控方面逐漸形成了屬于自身的特色做法。公司建立了內部誠信體系,除了組織公司質量月、質量宣誓等活動,還從組織結構、制度建設、日常管理、行為操守和廉潔意識等方面加強員工自律,保證質量工作誠信和公正。并在全國21個檢測基地實驗室實施一體化的質量管控,充分利用信息化手段使各項質量管理工作規范化、流程化,高效化,嚴格按照各認證認可標準要求,實施內部常態化的飛行檢查。同時,公司的質量管理體系、流程文件每年都接受多次資質認證認可評審及10多次外部質量飛行檢查,經過業內專家提意見而不斷完善,千錘百煉來打造一流的質量管理體系。

在技術創新方面,廣電計量注重科研成果轉化運用,努力構建企業核心技術能力。公司設有技術研究院,下設8個技術研究所,通過不斷完善技術創新體系,大力引進科研人才,為公司技術創新提供制度和智力保障。同時與中國計量大學、江南大學等眾多知名高校建立了“檢學研”戰略合作,整合社會智力資源提升公司技術創新能力。

◎操作人員進行實驗演示

除此之外,給客戶提供高質量創新服務是公司的另一條質量“生命線”。“計量檢測機構過去那種停留在單一計量檢測的模式,已不能滿足產業升級換代的市場化要求。圍繞客戶需求,構建便捷、周到的服務體系,才能不斷得到客戶的認可,自身也會不斷發展壯大。”黃敦鵬表示。目前,廣電計量可提供上門現場服務、駐廠委托服務、自動化測試、自動校準、遠程測試、機器人測試等特色服務,可根據企業需求整合調動全國檢測基地資源,為企業從技術能力、專家團隊、信息化管理等多維度量身定制技術服務保障方案。

高標準的服務也贏得了政府、企業的廣泛認可。

廣電計量入選全國土壤污染狀況詳查首批檢測實驗室、農業農村部南方耕地污染防控企業重點實驗室,先后參與全國多省市耕地土壤檢測、食品安全監督抽檢等環境檢測、食品農產品安全檢測項目,為政府科學決策提供檢測技術支撐;同時獲得國內外近30家汽車主機廠商第三方實驗室認可,與知名車企圍繞新能源、無人駕駛等領域開展多維度合作,為汽車行業智能化創新發展增添可靠技術動力。

◎媒體參觀了解失效分析-聲學掃描實驗演示

據悉,本次“走進實驗室”媒體行活動于今年3月在北京舉行啟動儀式,旨在邀請中央媒體記者、企業代表、學生代表等走進全國知名檢驗檢測實驗室,通過挖掘檢測數據背后的故事,樹立良好的科技質檢形象,增強全社會的質量安全意識。活動后續還將邀請小學生走進實驗室參觀互動,零距離體驗生活中無處不在的質量守護。

“計量檢測技術機構的責任重大,使命光榮。”黃敦鵬說,“廣電計量將一如既往地堅守質量生命線,強化綜合技術實力,為國內的檢驗檢測機構改革提供可借鑒的參考案例,實現產業報國、實業強國的抱負和擔當,更為‘中國制造2025’,推動高質量發展,實現質量強國夢做出我們的貢獻。”

◎媒體記者就相關問題與廣電計量負責人交流

關于廣電計量

廣州廣電計量檢測股份有限公司(以下簡稱“廣電計量”,證券代碼832462)是由“國營第七五〇廠”(廣州無線電集團前身)的內部計量室改制發展而來,實驗室成立于1964年,90年代以前主要為本企業內部主營業務配套服務。為求生存和發展,廣州無線電集團公司于2002年5月將計量室改制成立了廣州廣電計量測試技術有限公司,重點轉向市場開展社會化服務。

十多年來,廣電計量不斷改革創新,走出了一條快速發展之路,公司的經營狀況發生了翻天覆地的變化,逐步成長為計量檢測行業的知名品牌、一家國有控股的第三方計量檢測機構:

公司資產總額,由2002年改制初期的158萬元增長至2017年14.3億元,增長906倍,年均增長57%;注冊資本由2002年的100萬元增長到目前的2.48億元;

公司營業收入,由2002年的294萬元增長至2017年的8.1億元,增長276倍,年均增長45%;期間利潤規模增長481倍,年均增長51%。

公司技術服務能力,由2002年的只提供單一計量校準服務,拓展到可靠性與環境試驗、元器件篩選和失效分析、電磁兼容檢測、化學分析、食品檢測、環保檢測、產品認證、軟件工程化服務、信息系統開發、咨詢培訓、測控儀器開發等綜合化技術服務,其中計量校準、可靠性及環境試驗、電磁兼容測試等業務線社會化服務規模排名行業前列。

公司經營資質,從當初僅有17項認可項目,擴展到現在2543項認可項目,通過了CNAS、DILAC、CMA、CATL、CCC、CB、軍用校準和測試實驗室、“軍工四證”,以及眾多國際機構的授權認可,初步打造了一站式計量檢測服務能力。

公司人才隊伍快速集結壯大,從2002年改制初的9人,到目前公司員工超過4000人,其中行業技術專家50余人,博士28人,碩士315人,本科占比近70%。

市場服務范圍不斷擴大,從起步初僅在廣州開展業務,到目前走向全國,已在全國建立了21個綜合性計量檢測基地,50多家分子公司,初步構筑了覆蓋全國的服務網絡。

服務產業從當初主要為通信行業提供校準服務,發展到現在,可為國防軍工、航空航天、軌道交通、汽車、通信、電力、石化、食品、農業、環保等國民經濟重要行業領域提供綜合技術服務。

廣電計量從一個瀕臨倒閉的老牌軍工企業內部計量實驗室發展成為如今具有一定行業影響力的國有控股第三方計量檢測機構,10多年來,廣電計量始終堅持循序漸進的創新驅動,通過體制機制變革、運營管理創新、市場化運作、全國戰略布局、科研技術創新、技術服務拓展提升、信息化改造、搭建資本平臺、堅守質量生命線,探索走出了一條廣電計量的發展模式。